ETHPanda Talk 是一个聚焦于如何基于以太坊构建美好数字未来的节目。我们会邀请杰出的以太坊建设者,分享他们建设以太坊的动机和正在推进的项目,以及相关的经验和收获,包括他们对未来的展望。希望通过挖掘这些背后的故事和理念,为大家带来更多元的一些视角或者灵感,激发大家共同参与以太坊的建设。

本期 ETHPanda Talk 的嘉宾 Hsiao-Wei Wang 在 2017 年以研究员身份加入以太坊基金会,并在过去将近 8 年的时间里一直在以太坊基金会内部任职,参与了包括 The Merge、Shapella、Dencun 等多重以太坊重要升级,在 2025 年 4 月,她刚刚接任以太坊基金会的联合执行董事,这也是她上任之后对外接受的第一个专访。

本期我们与 Hsiao-Wei 共同探讨了她的成长经历、以太坊技术路线图确定的细节、社区构建的亮点与难点和她在以太坊基金会的工作。希望可以给大家带来新的想法和思考。

Bruce:

你最初是以研究员的身份加入进去的,一步一步成长,所以我相信很多观众对你的这个人成长经历比较感兴趣。你刚刚提到 17 年进入这个行业,有没有一些比较重要的一些人,或者说时刻把你带到这里,以及你是什么原因加入以太坊,有哪些心路历程可以给大家分享一下。

Hsiao-Wei:

我的个人背景是计算机科学,研究生毕业后进入到电信领域。Base 在台湾。在这期间有一天公司内部的一次培训主题刚好是区块链,主要都是讲比特币。

2016 年的时候,当时在台湾没有几家区块链的初创企业,主要都是交易所,让一般人可以在台湾买比特币的平台。我正在想是不是该转换跑道的时候,我的大学同学刚好跟我说,他们公司刚好要成立一个区块链的研究部门,就投了自己的履历过去。后来很荣幸的遇到在这前一份工作的期间,有一位我的前同事,也是我在后来在以太坊基金会的前同事 Chen Chang-wu 老师(现在在 ImToken)。他先去了以太坊基金会当研究员。2017 年左右的时候,基金会在亚洲地区在招聘研究员,所以我也投了。基金会对我来说这是非常特别的机会,因为我在前公司的时候,有学习到以太坊的知识,也感受到了以太坊的社群文化,我感觉这个世界上除了比特币以外,还有很多区块链的创新。以太坊是特别吸引人的,所以说加入了以太坊基金会。

Bruce:

在这么多年的一个研究员的生涯中,做了哪些事情或者学了哪些东西,让你感觉突然一下子升级了,获得了巨大的突破或者是成就感?

Hsiao-Wei:

作为以太坊研究员,我们有一半的研究会被采用,另外一半可能不会被采用。Beacon Chain 有很多次的路线图改变。我觉得直到 Beacon Chain 上线才觉得我们终于找到一个确定的路线。不管是 PoS,也有 Sharding 的部分找到一个整合性的路线。那在之前的其他研究也没有说白费了,有部分应用到,但是我觉得当时有一种苦尽甘来的感觉。

Bruce:

我们也知道就是在 22 年的时候以太坊完成了 The Merge,然后从 PoW 正式转为了 PoS,这个难度经常被比喻为在飞机飞行过程中换引擎。全程参与之后,你觉得当时最大的挑战是什么?有没有一些不为人知的一些小故事?

Hsiao-Wei:

因为我们已经有很多东西在链上,很多的人参与了这个项目。那么有很多的客户端,我觉得协调人力这件事情真是最大的挑战。

有一个小彩蛋,Deposit Contract 前面有很多个 0,因为是一个未来好几年大家都会一直用,要记得这个地址。所以当时负责 Deploy 的人花了一些时间计算生成这个独特的地址,降低钓鱼诈骗的风险。我们也在很多地方去防止其他 Scammer 利用 Deposit 这件事情去骗钱。所以说有花一些心思来产生这个合约地址,让这个合约地址前面很多个 0。

(Deposit Contract:

0x00000000219ab540356cBB839Cbe05303d7705Fa)

Bruce:

我记得 The Merge 有一个熊猫 meme,你们是怎么想到的?

Hsiao-Wei:

这是七龙珠的梗。当时我刚好要给做一个讲演介绍 The Merge,然后我在想要如何让大家了解的我们不是把原本的链给打掉,而是说让含 Consensus Layer(共识层)的 Beacon Chain 去合并,这个合并用什么方式具像化出来。刚好找到有一个熊猫合并的 meme 图,就是一只黑熊的一个白熊。这是一位泰国艺术家的作品。我们就拿来做这个比喻,后来红极一时。

The Merge Panda meme

所以 ethPandaOps 在那时成立,他们当时是 The Merge 背后非常强大的 DevOps 团队,负责以太坊网络运维,后来他们就取名叫 ethPandaOps。

Bruce:

其实在这几年我们也能看到,整个行业有一些比较大的一些波动,也经常会有一些所谓的以太坊杀手,你在这个过程中有没有 emo 过,或者说质疑过我们在做的事情是否有价值?你如果有情绪低落的时候,你是怎么样坚持下去的?

Hsiao-Wei:

有的人用区块链技术做不好的事情,可能给了社会大众很负面的观感,导致普罗大众讲到 Crypto 认为有一点投机的意味。我们在这个行业中,希望技术进步,这个现象是我们有更好的愿景的人比较哀伤的事情。

幸运的是,我身边的同事们,大家的氛围很像,当然教育也很重要,但我们可能没办法一瞬间改变大家对链上的一些负面的印象。但是有区块链或者是以太坊上有什么好的事情。我们希望能够把发扬光大,这是我们能做的地方。

Bruce:

我其实也有感受到,选择跟建设者一起,环境还是非常重要的。不过如果你情绪比较低落的话,你可以大家一起抱团取暖,然后一起做一些研究和尝试,慢慢的可能就好了。

Hsiao-Wei:

但是另一个部分还我想才强调的是因为有的时候需要离开象牙塔,去听听一些负面的意见。因为最近比较有在努力。

Bruce:

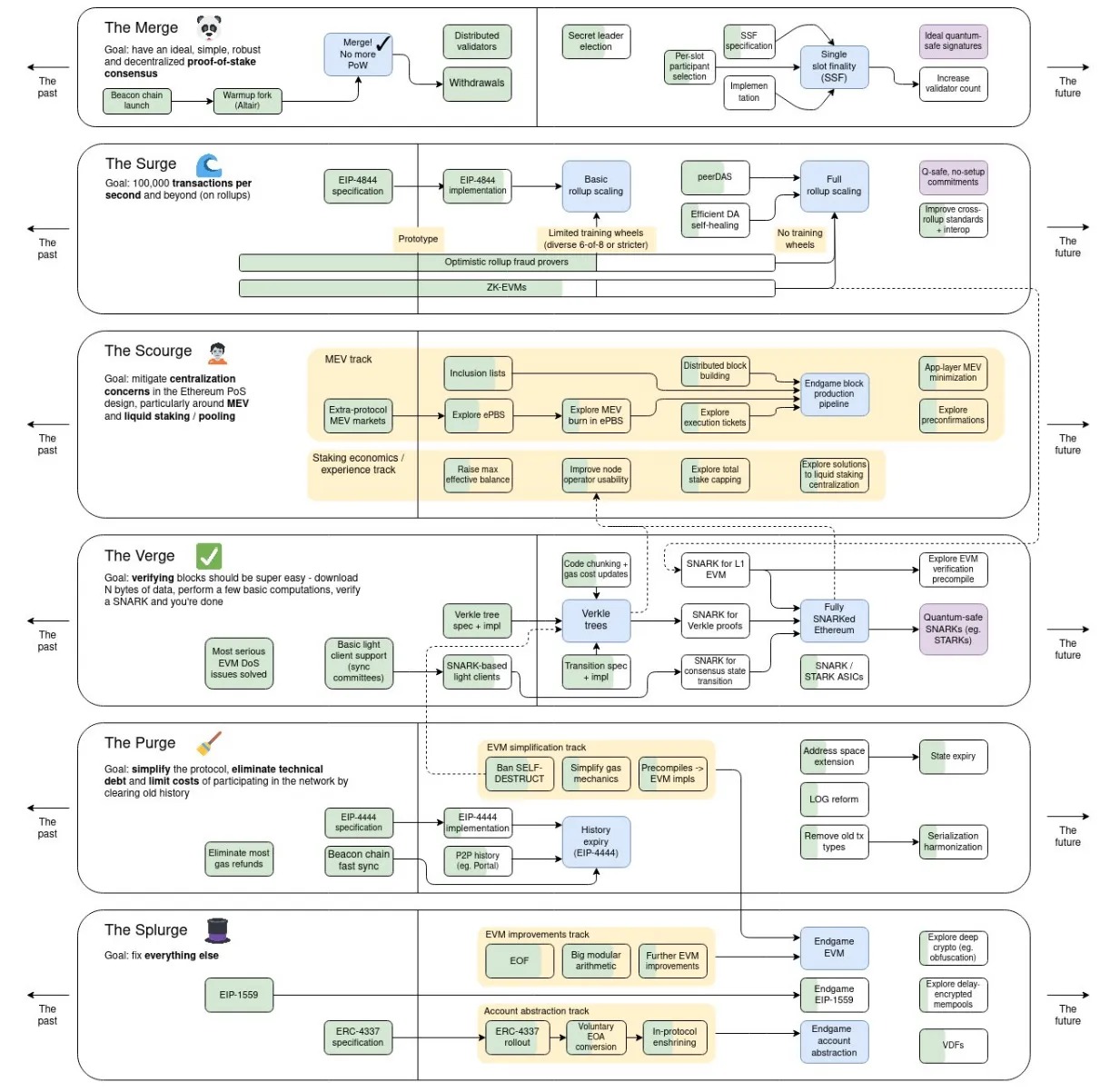

我们能够经常看到 Vitalik 每年会更新,发一个很复杂的充满各种术语的路线图,你能不能介绍一下,路线图是怎么设计出来的,怎么定下来的,以及怎么推进?大概流程是怎么样?

Vitalik’s Ethereum Roadmap in 2023

Hsiao-Wei:

Vitalik 前三年多都有发这个图,去年我们也有催他发,结果他后来选择的是写了 6 篇文章:《Possible futures of the Ethereum protocol》。

他的技术的 Roadmap 是一个 High Level 的引导,他指出我们想要做这个方向,那其实内部又有 A、B、C 三个计划,然后哪一个比较容易取得成功是今年开发者、研究员要去思考的。他给的是一个 High Level 的想法,然后同时算是一个看社群沟通的渠道,不过实际上的开发进度的方向,其实还是我们社区的 Core Devs 去决定的。他画这个图的时候其实很简单,然后研究员的想法去切入。后边如何实践这个路线图又有不同的选项提出来。

有很多 EIP 在被放到链上前可能已经存在了 3 年、5 年之久。先有了一个提案,提案被采纳时间非常的广。也许几周前才被放进去,像 EIP-7702 可能是比较晚期才被采纳。

以太坊的 GitHub 上有个 EIP 的 Repository,任何人都可以去这里发一个 EIP 提案,用 Template 去写提案,内容是你对 Protocol 有的一个具体的要怎么改,然后当这个提案受到比较多的关注,比较多 Review 之后,就有机会去 ACD(All Core Devs 周会)上面讨论,让所有客户端的开发者还有研究员讨论。

通常会有以为特别支持这个 EIP 的人会参加会议做演示,其他人会给出一些反馈和信号,这个 EIP 如果有很大的声量的话,就更有可能被采纳。提出到在 ACD 上讨论,再到最后的 EIP Inclusion(包含)的会议。在上个月的时候,因为 Pectra 已经即将在 5 月初硬分叉,大家已经开始在计划下一个硬分叉的内容了。

当这个 EIP 非常有可能被采纳的时候,我们会给它一个 Tag 叫做 CFI (Consider for Inclusion),释放出更大的信号,让业界的人也去关注一下。

简单总结一下,Vitalik 会大概定路线,但是不会涉及到特别具体的内容,由研究员去这些方向上做一些推进。同时任何人都可以通过提交 EIP 的方式来向社区告诉大家想做变更,然后再通过 ACD 开会,再通过社区的反馈改进,最后定稿 EIP 发布,之后各个客户端团队开始开发变更,然后在既定时间上线。

Hsiao-Wei:

ACD 历年主要的组织者都是 EF 的人,EF 也在思考我们需要领导到什么程度。每一次硬分叉不太一样。像 Pectra 升级的 Core Dev 他们都各有用户希望被采纳的东西,所以最后范围其实是颇大的,但像 Fusaka 大家的共识就是给我们需要 PeerDAS,大家有比较凝聚的共识,这个过程简化不少,每次的协调都不太一样。

Bruce:

这个过程是很有意思的,它不像一个公司运作,而是由整个社区大家一起参与去推动一个影响非常广泛的一个升级。你预期 Pectra 升级在 5 月份就是会上线,会带来哪些实际的变化?里面这些 EIP 你最看好哪一些?

Hsiao-Wei:

EIP 各自有各自的用途,不过对开发者、对应用上影响最大是 EIP-7702,它能够让你在对你原本的 EOA 地址去设置一个代码,如果原本代码单位是空的话,你可以去改变它的值。它只是提供的功能,但要是什么代码,这就是有非常广的设计。我们希望这个改变能够解锁账户抽象的一些设计,铺了一条很广的路。那你 Layer 1 上要怎么样设计这个 AA 的合约 ,还有 Layer 2 要怎么样设计,有非常多的选择。

以太坊基金会也非常积极地在协商一个能够业界通用的标准。当然这也很有趣,我们希望有更多的设计、更多创新。不过同时还希望大家用的都是安全的合约。

Bruce:

我最近也在看 EIP-7702,我觉得想象空间确实是非常大,以前我们要点各种弹窗,可以合并成一笔。包括 Gas Fee 和 Sponsorship 代付,但同时我也觉得如果特别灵活的话也会带来一些安全隐患。你有什么看法,我们如何能够更好地保护安全性?

Hsiao-Wei:

首先就是 AA 的合约,它必须要经过完全审计。基金会也有提供实现案例,通过基金会提升大家用合约的信任度。在钱包的标准上,我们很多团队在钱包去整合这块功能。

Bruce:

其实在以太坊扩容是一个非常长久的话题。我们经也能经常看到包括像分片、ZK 一些词或者概念。从你的视角来看,可以给大家简单介绍一下 ZK rollup、分片大概是什么概念,还有哪些重要的工作,以及主要挑战在什么地方?

Hsiao-Wei:

分片的概念其实是来自于数据库的设计。我们以前比较早设计,会有开放的主链,然后其他有一些 Shard Chain 在底下,但现在我们的同时有一个 Rollup-centric 的路线图,不是往下,而是往上,往上层有 Layer 2,所以说可以看到 Sharding + ZK rollup 上下层同时去扩容 Layer 1 的开发,近期来说主要是我们要怎么样去增加 Blob 的数量?Blob 是以太坊的资料层(Data Layer)一旦增强后, Layer 2 能够定期传入到 Hash 值到 Layer 1 的空间,整个频率也希望能够增加。

所以说如果我们扩容 Layer 1,其实同时也帮助了 Layer 2 的,两个乘起来是整个以太坊的输出。

Bruce:

主要挑战在哪里?有什么办法可以加速这个开发进展呢?

Hsiao-Wei:

近期的话目标主要是在测试,我们有很多客户端。研究部分,设计密码学算法已经差不多,但是网络层的话,这是一个工程上的问题。需要更多测试和参数调整。还有也许一个客户端内部测试是 OK 的,但是到了互操作的时候可能有一些问题。所以说定期主要目标就是测试。所以大家有时有空去测试网多刷一刷也是挺好的。

Bruce:

以太坊生态不仅仅包含协议层,还有应用、社区等,你觉得那些应用有爆发潜力?你有什么观察或者想法?

Hsiao-Wei:

我个人觉得有趣的方面可能是 Identity(身份)或者是 SocialFi 的设计。近期我觉得有趣的是 Farcaster 上的小程序。因为你看到你朋友在用什么,在玩什么游戏,马上就可以分享给社交平台。这种小程序反而是蛮容易渗入一般用户的生活之中,但要爆发还需要一段时间。在这里创新的话,可能马上就会找到一些用户群去使用。

更大型的项目的话,可能未来一两年金融上设计的部分不知道能不能有些有趣的设计,一部分是 DeFi,那希望有能看到更有创新的应用案例,另一部分是近期比较火红的是 RWA,应该也能归类在一部分的应用范畴。

Bruce:

以太坊的社区很多都是由当地的以太坊爱好者、志愿者自发的成立。但是通常人力或者资金有时候并不会特别稳定。从你的视角来看,你们觉得社区他们有没有更稳健的可持续发展的方式?你有没有见过社区做得比较好的案例?

Hsiao-Wei:

我其实同时是台北 Seminar、ETHTaipei 的联合发起人。台湾蛮多社群的成员是开源的社群,可能有些是 Python PyCon 的成员,或者说之前在其他社群有一个开源软体的精神在。所以很多人想用开源精神去做以太坊。

2018 年 3 月 19 - 21 日 Ethereum Sharding Workshop in Taipei

台湾比较有趣的是大家对于做公共利益的事情没问题,我们白天工作,晚上带大家在一起挖坑、补坑、做事。

但是这个行为模式非常需要带新人进来,你要怎么样把这个精神传下传递出去?我觉得不断的 Onboard 新人进来是非常重要的。

因为是开源的社群,个人在这个社群之中没有太大的 Ownership ,每个人做点事。如果没有人,那这就是你的工作。如果没有开源的背景,的确在其他地方可能不太容易推行这个模型。

中文区有很多有趣的设计,各自有个不同的风格。可能因为台湾比较小,好像做事的人都是同一群人。多元性就比其他地方低一点。其他的大地方的话就各自雨后春笋之类的冒发出来,我觉得这也很好。

Bruce:

聊到这种各种多样性的社区。从 18 年以来,你就一直在推进一些相关的以太坊社区,包括 ETHTaipei 发展。亚洲的开发者社区有哪些优势或者挑战?我们在全球 Ethereum system 里面扮演什么样的角色?

Hsiao-Wei:

我觉得亚洲开发者其实有很多很厉害的人。亚洲的强项是做产品,做用户体验是比较厉害的。我感觉欧美也许研究以太坊的历史比较悠久一点。所以说两边就是有时候文化上是有一点差别。我觉得一方面来说保有特色也其实蛮重要,如果能够更好的交流的话更好。以太坊我们要做世界计算机,必须面对全球的用户、全球开发者,所以说文化想法的断层,我希望能够透过沟通去了解对方。

Bruce:

我这个也有同感,因为整个亚太区人非常多的,而且大家文化也有一定的相似之处。所以说我们在用户体验,应用层面还是会更有经验一些。我们再从整体这个角度来看,现在社区相关的工作有哪些是你觉得缺少推动或者支持,或者换句话说哪些尚未开发或者比较空白的部分是大家去推动,能够让整个以太坊生态变得更好呢?

Hsiao-Wei:

近几年因为 AI 太方便了,所以说阅读英文信息好像不是太大的问题。感谢 ETHPanda 马上就会提供中文的重点摘要翻译在推特上,响应的速度很快。不过我觉得可能翻译在这几年的,需求会下降,这是大家都享有 AI 的福利。我们需要能够推动带进更多的新血加入。我加入社群 7 年就是真的是老人了。那我们要怎么样去 Onboard 更多的新人进来?那新人的话主要希望能在学生社群去做推广。

Bruce:

现在你在以太坊基金会担任联合执行董事,你从这个研究员到今天执行董事职位变化之后,你的日常工作有没有什么变化?遇到了哪些新的挑战?

Hsiao-Wei:

变化的速度必须要接受。我以前的主要工作,主要的活动主要是在 Consensus Specs(共识层标准)层面。我当时还想说我以后没事还是可以回来 Review 一下 PR。但是上一个月内的核心都转移到管理上。同时需要去再紧密地去发现在研究的最新发展。挑战真是四面八方而来。

我觉得也非常荣幸和感恩的是我的工作上的搭档 Tomasz 一起作为联合执行董事,他非常的积极在社群上收集反馈,并把反馈转换成 EF 的一个比较广大的路线。在这个困难的道路上,我觉得并不孤单。

Bruce:

我也非常有体会,Tomasz 他会在推特上发一些这个呼吁让大家可以联系他。我其实也发过一个,然后他第二天马上就会拉着一个群跟 EF 的同事做对接,我觉得是很好的积极变化。

在过去的这个一个季度,或者说这几个月,EF 在组织结构上和人员上频繁的调整,包括非 EF 的比如 Etherealize 或者是新的外部的组织成立,更加丰富多元了,你可以介绍一下这些变化的背景和目标吗?

Hsiao-Wei:

我可以先介绍一下 EF 大概的架构。首先我们有董事会,再就是 Management Team,之下有三个事业集群,非严格定义的部门。第一个是 Operation 部门,包括 Finance、 HR、Legal,这些是一个公司或一个基金会日常运营需要的。 第二个就是 Development 部门,在近期一些比较大的 Spin-off(分拆出去)之后,现在主要都是 Protocol 的 R&D 为主, Research Team 也在这个开发部门。第三个就是 Eco Dev 部门,就是生态发展相关,那这个部分可能就包含像 ESP 、Next Billion Fellowship 这样的发放 Grants 的部门。

Bruce:

EF 更外部的一些组织你可以大概介绍一下吗,比如说像 Etherealize。

Hsiao-Wei:

没记错的话去年 Etherealize 其实就成立了。基金会和 Vitalik 在他们成立初期有稍微支援过他们,他们在美国主要是华尔街的活动。同时也反映了世界政局对于 Crypto 的路线转换,他们的成立能够去在华尔街去活动,然后去做一些我觉得对我们也非常有帮助的,做一些 EF 可能不会直接执行的事情。他们的 BD 的部分能够更好的去直接面对美国的用户,还有美国目前的传统金融或者是传统大公司,他们要去推广这一块,我觉得是很好的。

Bruce:

我刚才也听下来,就是说 EF 并没有一个 Marketing 的团队对吗?

Hsiao-Wei:

对,我们只有做 Communication。**因为像 Josh Stark 说,Ethereum doesn’t have BD team, Ethereum has one hundred BD teams。**其他的应用上不管是 Layer 2 或者是一些 Dapps,他们的 BD 团队,同时也像是我们的 BD 团队。

我们不把以太坊当成是一个自己的品牌去看待的。比如说像 Twitter,我们就在最近推特上有一些账号的转换。从今年初开始,现在有一个 Ethereum 的账号,还有一个 Ethereum Foundation 的账号。

我觉得分开蛮不错,因为以前我们每次要在用 Ethereum 这个账号发些什么,好像大家会觉得这就是基金会的意思,非常受限。现在就用这个账号去做类 BD 的事情,做一些帮助社群去了解现在发生什么大事件的宣传工作,反正这个分开我觉得很好,两边两个账号都给各自活用起来。

Bruce:

这也给我们的工作带来很多方便。因为 Ethereum 的这个官方账号是我们很好的一个翻译引进内容的源头,可以获取到最新的一些变化。可以给社区更好的宣传。

刚才也提到 ESP,它作为这个 EF 一个非常重要的一部分,一直对整个生态的发展起到一个助推的作用。这个新的架构之后,EF 的预算分配设计,ESP 会更多关注的领域,有没有一些变化?

Hsiao-Wei:

我刚刚有讲到我们有 Eco Dev、Development 这些不同的部门。这些部门的开发者和研究员的 Team Lead 已经有能力去管理比较大笔的 Grants。ESP 和其他的 Eco Dev Team 就是其他的部分。主要几个比较大的领域的话,可能一个是 AGR,这不是 ESP 内部的,不过和 ESP 算是某种绑定,这是学术研究的部分,每年有一次 Grant。今年申请应该结束了,目前在审核之中。

其他领域,我觉得 ESP 其实就是我们一个收取 Inbound Request 的门面担当,所以其实他们的选择上我觉得还蛮广的,都不会说一定要给活动设置多少预算,可能不会这么严格定义。

以太坊基金会想支持的东西有时候不一定是 Grants 支持,不一定是钱的部分,而是基金会的 Shout Out(宣传扩散)。

基金会对于判断要不要给活动 Grants,有的时候不一定是直接考虑活动能够为我们带来多少直接用户,而是说什么样的 Grants 分配是能有更大的影响力,哪些活动或者项目是只有基金会去支持,而且它是有用的,是能够带来对大家有帮助的一些公共物品。

Bruce:

总结下就是这种活动或者项目,基金会可能是唯一愿意支持的组织,东西本身又是必要的。

我其实也有看到 EF 引入更多的外部组织来参与影响决策,比如说最近林业协会(The EF Silviculture Society)?

Hsiao-Wei:

他们有点像一个理事会,我们选了一些在不同领域上非常公共利益的 Adviser,我们非常感谢他们,所以我觉得他们主要是代表了 Cypherpunk 的精神,然后还有就是安全、隐私。

如果我们把 Ethereum 当成一个 Business 的话,有 Business Adviser 的话,我们其实是很容易可以听到非常多意见的。我们要怎么样去更好的聆听社群的声音?这就是这个理事会组成的意义。

其他方面的话,我们近期也是有在聆听一些 DeFi 专家的意见。然后近期 EF 也做了很多 Twitter Space 去跟不管是 Layer 2 Interop 还是说一些 Dapps 上比较成功的项目,都有积极的交流。同时外部的项目团队负责人也会来给 EF 内部做 Seminar。我们通过这样的方式去听取专家意见和社区的反馈。

Bruce:

其实有人一直建议就是以太坊基金会通过 DeFi 的方式获取收益,而不是继续公开的卖币。你怎么看待 EF 的资金运营模式,有哪些潜在的输入渠道可以保证这个基金会的长期持续性?

Hsiao-Wei:

今年基金会开始积极的参与 DeFi 了。在 2 月初的时候有一波部署,我们放了一些开始尝试 ETH DeFi Lending,第二阶段也有在计划中。我们在评估是否加大 Lending 的投入,或探索更具创造力的 ETH 资产活用方式;第二个比较大的领域就是 Staking。我们也在探索不同的 Staking Options,同时思考 EF 参与 Staking 是否可以带来正面效益;第三点还在探索阶段,就是 Tokenization,比如参与一些 RWA。我们的参与话主要就是一些比较保守的 Fund,或者说对 L1 比较好的 Fund。

Bruce:

看起来还是有很多新想法和尝试在这个方向上。其实社区也有一些反馈,包括时不时的去卖 100 个 ETH 的这种操作,虽然它不会造成多大的抛压,但是它可能会给大家的情绪造成一些影响,基金会内部是什么看法?

Hsiao-Wei:

怎么讲嘞,对我们来说是不得不卖,因为我们现在基金会有两三百人,支出上 75% 左右都是需要法币支出的,25% 是 Crypto。所以说第一点是基金会需要营运,就需要去做一个资产的再平衡。

第二个是说我们可能社群不太清楚我们有这个需求,可能在沟通上我们会加强。还有一点要先说一下,我们卖币并不是说卖在高点,常常有人说我们卖在高点,其实很多次是卖在低点的。低点的时候大家没有去把它放大出来,我们没有太大的设计在这里。

Bruce:

其实也有看到社区的声音说可以通过 OTC 这些方式,或者一些更隐蔽的方式,你们怎么看待?

Hsiao-Wei:

我们的主要的 Treasury 其实是非常公开透明的,所以说也许短期内这样做可以,但是主要 Treasury 的变动大家都可以看在眼里。

Bruce:

关于以太坊基金会的工作,有人推测 EF 可能会在完成一定的使命或者阶段之后慢慢的淡出或者解散,让社区驱动以太坊运行。你是怎么看待这个方向?假如真的到了那一天,你理想中以太坊社区是怎么运行的?

Hsiao-Wei:

首先对于基金会,今年是特别重要的一年,我们在整个组织的转变投入特别多预算,或许明年的话,基金会发现其他在社群里面的能够取代基金会角色的主体增加的话,我们可以以一个保守、收缩的状态运作。比较有趣的是我们每年都需要去改一下策略,基金会每年关注的主题可能是不太一样的。也许基金会关注在 Protocol 的时候,存在感会比较强一点。

所以说也许未来专注的点比如说应用层或者说是 Wallet 上的时候,那也许我们不需要这么大的存在感,所以说这个存在感每年变化。**我个人是希望基金会能够时刻思考我们要怎么样增加其他人能够做我们今天做的事情。**未来哪些事情是只有我们才能做,也许我们就会一直做下去。比如 Coordination 的部分,非常仰赖未来各种因素的变化,以及来自社区的一些支持。如果社区能够做得很好的话,基金会就可以转向更复杂,或者说更没有缺少人关注的事情。

Bruce:

我们差不多这个访谈快到尾声了,我们前面也聊了非常多,包括个人经历、技术的路线图社区,还有基金会的工作。我们可以用一些比较轻松的话题来收个尾。因为我们的观众有学生,还有比较年轻的开发者,你作为在以太坊的一个“老人”,对这些刚刚入行或者说想入行的朋友有什么建议?

Hsiao-Wei:

**我觉得很多人说选择比努力重要选择,我觉得可以加一个,你要选择你能有更多选择的地方。**以太坊有非常多、非常大的社群,非常有活力的开发者已经铺了一些路在前面。希望新加入的小伙伴,你们都可以在这领域开发,不管你是开发者、教育者、是做产品的、或者是用户,你都可以找到一些像导师的人在社群中,让你能有更多选择。

Bruce :

推荐对于构建 Web3 的思维,或者说对于个人成长比较有帮助的书或者资料吧。

Hsiao-Wei:

最常看可能还是 Vitalik 的 Blog Post。因为如果思考程度是两级,那你可能要去看到思考程度四级的人是怎么想的,就是一个平方上思考度的人。

近期也有在看经营管理的书。有一本书叫做《原则》,里面就是写了一些大方向和原则。我觉得这本书重要的收获就是你要建立自己的原则。他的原则也许不是这么受用于我,可是重要的是你要建立原则,如果原则建立起来的话,如果你能遵循原则的话,那之后做的事情也许就简单很多。

Bruce :

工作之余你还有一些比较喜欢的一些运动或者其他休闲方式吗?

Hsiao-Wei:

我非常的宅,主要看电视剧、下国际象棋,都是一些静态的活动。但现在近期休闲时间大幅减少,有很多工作要做。

Bruce:

谢谢今天 Hsiao-Wei 的这个分享,非常感谢给大家带来一些比较有趣的,有深度的一些思考。感谢大家观看或者收听本期 ETHPanda Talk。也特别感谢 Hashkey 为我们提供的一个免费的场地。喜欢我们的内容,欢迎关注与分享支持,让我们下期再见!